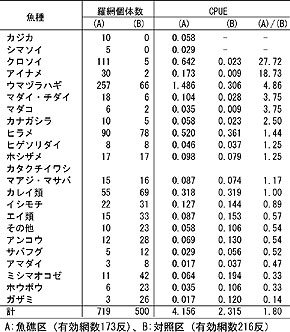

表1.魚礁区(A)と対照区(B)の底刺網漁獲物の比較

|

魚礁を潜水や水中テレビカメラで観察すると、カサゴ、メバルなどの「瀬付き魚」と呼ばれる種が多く集まっており、魚礁に出現する種はほぼ決まっている。魚類が魚礁に集まる度合いを「魚礁性」や「魚礁度」などという言葉で表しており、人工魚礁の魚群分布調査や、魚類の魚礁への反応実験を行うと、魚礁に集まりやすい種、魚礁にあまり関係のない種、魚礁を避ける種などがあって、魚礁性は種により異なっていることが判る。

魚礁の存在する場所(魚礁区)と魚礁のない平坦な海底(対照区)で底刺網の同時操業を行い、その漁獲率(CPUE)を比較すると、カジカ、シマソイなどは魚礁区だけで漁獲され、クロソイ、アイナメ、ウマヅラハギ、イシダイなどは魚礁区での漁獲率が高い。また、カレイ類は両区の間に差がなく、イシモチ、エイ、サバフグなどは対照区の方が高い(表1)。

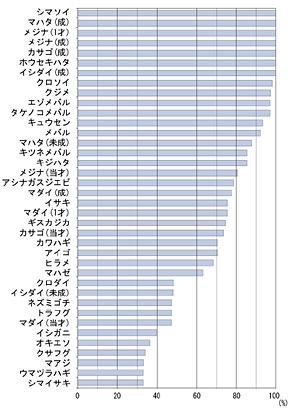

実験水槽の一部に小型の魚礁を設置して、そこを中心に一定範囲を魚礁区とし、魚の滞在頻度を測定した。その結果マアジ、ウマヅラハギ、シマイサキなどを除くと、シマソイ、マハタ、メジナ、カサゴなどは滞在頻度が100%に近く、クサフグなどのそれは極めて小さい。つまり前者は魚礁に集まりやすい種であり、後者は魚礁を避けている種で、底刺網の漁獲調査の結果と同じような傾向が見られている(図1)。

図1.魚種別魚礁区滞在頻度 |

ここで、除外したマアジ、ウマヅラハギ、シマイサキなどは、実際の海域では魚礁からやや離れた場所に集まる習性があるために、狭い水槽内に設定した一定範囲の魚礁区からはみ出たもので、魚礁に寄りやすい種である。この実験の結果では、同種でも大型になると魚礁に集まりやすくなる傾向がみられたことから、マダイの生後35日から155日にかけて滞在頻度の実験を行った。その結果生後50日、全長40mmまでは魚礁を避けているが、それ以降130日、全長92mmまでは一定の傾向はなく、135日目に全長94mm、体重17gに達して、それ以降は魚礁性が急激に強くなった。さらにクロダイについて生後560日まで同様な実験した結果、生後120日までは魚礁を避けている場合が多いが、それ以降は魚礁性が高くなった。魚礁性が強化された時期は、これら2種の餌生物が成長に伴い変化する時期に該当している。したがって、魚礁性の変化は摂餌生態に起因したものであり、これらの種は必要となった餌を求めて魚礁に蝟集していると考えられる。このようなことから、人工魚礁を利用した漁場や増殖場造成に当たっては、対象とする種や大きさを明確にして計画することが重要であろう。

津 村 憲(北海道東海大学 教授)

|